長野県立木曽病院オンライン診療の視察

1. 視察の背景

長野県は多くの中山間地域を抱えており、高齢化が進行する中でへき地医療をいかに維持するかが非常に大きな課題となっています。

県全体としては医療DXを推進しており、その一環としてオンライン診療の実施・普及が求められています。

しかし、県が直接有する医療資源は県立病院に限られており、その中でオンライン診療の実証・導入を担う主体として県立木曽病院が選定されました。

今回の視察(2024年9月)は、同病院が実施しているオンライン診療の現状を把握し、地域医療維持の観点から課題と学びを得ることを目的として行ったものです。

2. 実施内容

(1) 出張型オンライン診療(へき地集落向け)

- 対象:へき地に居住する慢性疾患で状態の安定した患者(例:上松町才児地区の患者2名)

- 方法:

- 病院スタッフ(看護師・薬剤師・事務員)が車で地域公民館へ出張します。

- モニター・パソコン・電子デバイスを設置し、病院に残った医師と接続してオンライン診療を実施します。

- 運用:定期外来のうち2回に1回をオンライン診療へ切り替えています。

- 特徴:

- D to P with N(Doctor to Patient with Nurse)モデル

- 患者の通院負担を大きく軽減できています。

- 課題:

- 人員派遣や機材準備に大きなリソースを要しています。

(2) グループホーム向けオンライン診療

- 対象:高齢者入所者

- 方法:

- 従来は医師が毎月訪問。

- 2か月に1回をオンライン診療に切り替えた。

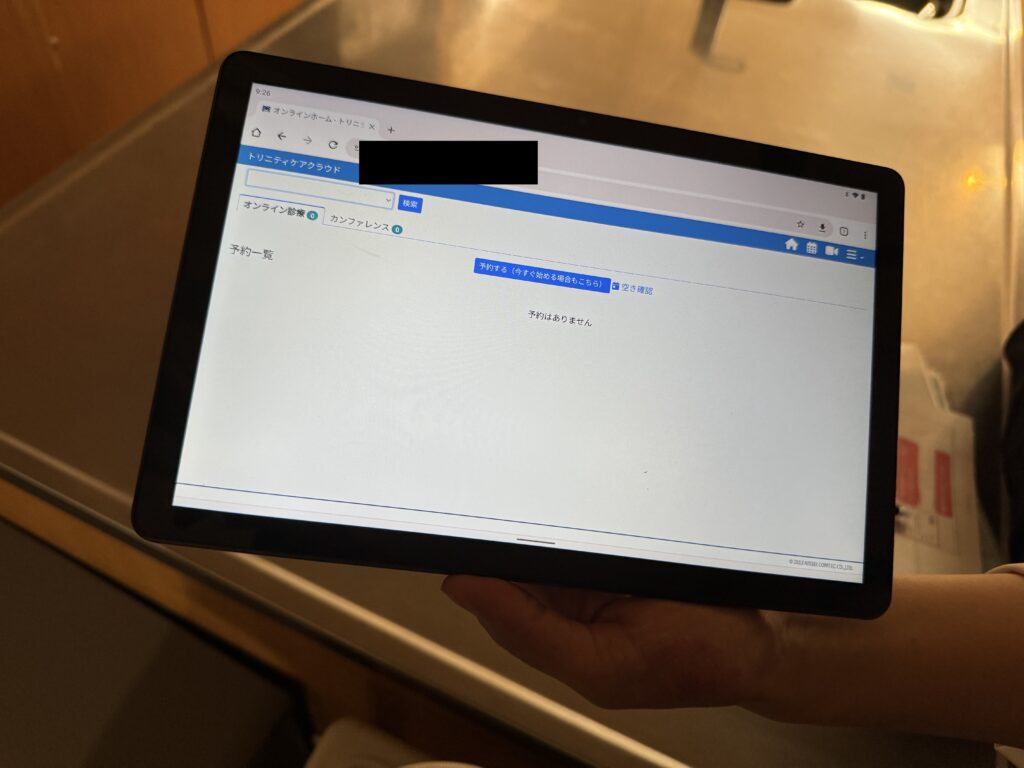

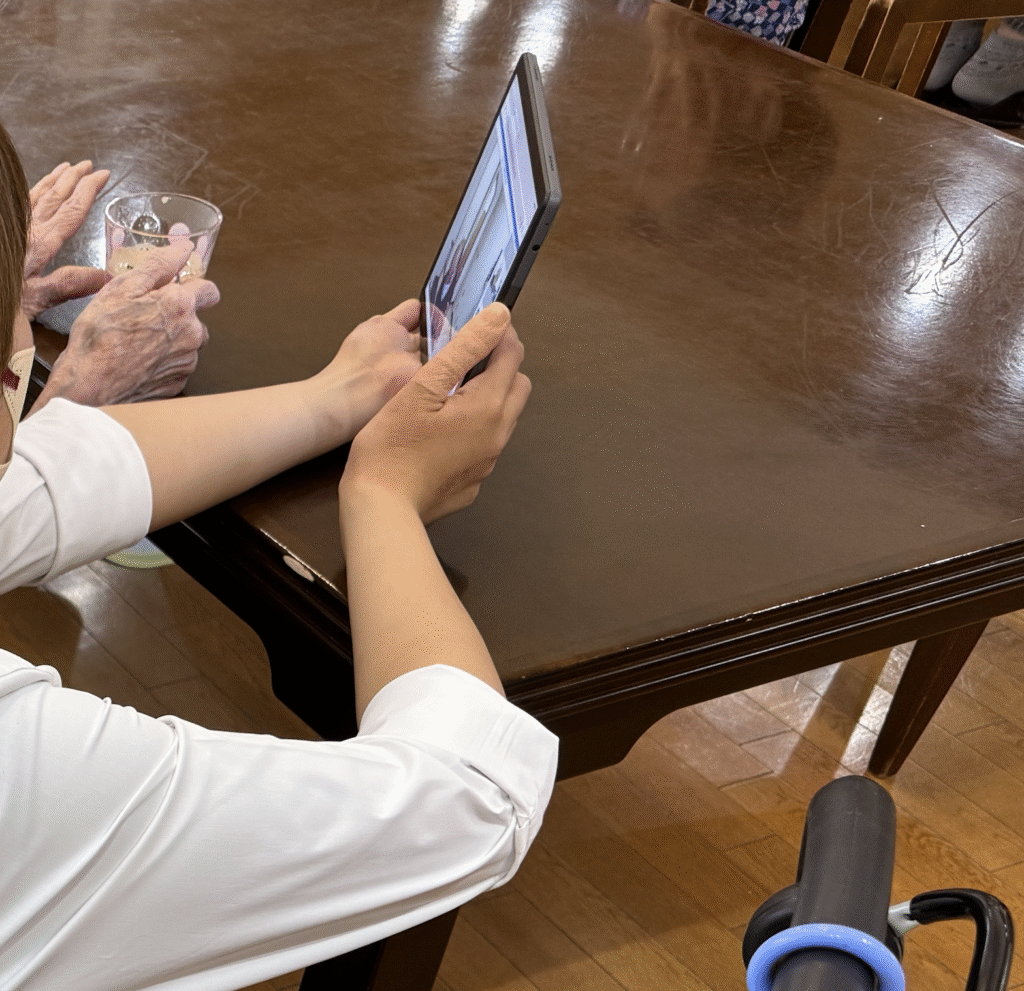

- 介護スタッフがタブレット端末を用いて医師と接続。

- 入所者の元をスタッフが順に回り、全員を診察。

- 皮膚病変などはカメラを患部に向けて確認が可能。

- 現地スタッフが診療のサポートをすることで、医師・患者双方のコミュニケーションが円滑化。

- システムは、キッセイコムテック社のトリニティケアクラウド。

- 効果:

- 医師の移動負担が削減され、効率的に複数患者を診療できています。

- 課題:

- 談話室など複数入所者が同席する場が多く、プライバシーへの配慮が大変であると感じました。

3. 医師・スタッフからの所感

- オンライン診療は「医師の移動負担」「患者の通院負担」の双方を軽減し、地域に医療を届け続けるために不可欠な手段であるとのことでした。

- 特に「D to P with N」や「介護スタッフ同席」といった現地スタッフの関与が前提条件であることが強調されました。

- 成功の鍵は、医師と現地スタッフの信頼関係にあるとの意見もあり、信頼のない相手では診療の安心感が損なわれることが指摘されました。

4. 課題

- 収支構造の不均衡

- オンライン診療に対する診療報酬が低く、投入リソースを賄えない。

- 公的病院の特殊性が強く、他地域での再現性・持続性に課題。

- 制度・法整備の遅れ

- デバイス準備・人員派遣・診療時間に見合う報酬体系は未整備。

- 制度面と診療報酬の両面で改善が必要。

- プライバシー配慮の不足

- グループホームでの診療は複数人がいる空間で実施されることが多く、個別性・守秘性の確保に現場負担があります。

- 薬剤処方・配送の課題

- オンライン診療後の薬剤提供の仕組みが未整備。

- 保険証確認 → 処方箋発行 → 薬局送付 → 調剤 → 服薬指導 → 配送 → 決済

- この流れを一体化した仕組みとして整える必要があります。

5. 視察を通じた学び

- へき地医療にオンライン診療は不可欠であることを改めて強く感じました。

- D to P with Nモデルが必須であり、患者サイドには必ずスタッフの同席を要します。

- 医師と現地スタッフの信頼関係が成否を大きく左右します。

- 制度的・経済的裏付けがなければ再現性・持続性を確保できない。

- 薬局・調剤・配送まで含めたトータルの仕組み設計が必要です。

6. 今後の展望と提言

- オペレーションやデバイスの最適化により、投入リソースを削減し、持続性を高めることが重要。

- グループホーム診療では、プライバシー配慮のガイドライン整備が必要。

- 保険証確認から調剤配送までを含むシームレスなオンライン診療パッケージ化を推進すべき。

- 県立病院での実証事例を蓄積・発信し、長野県全体の医療維持に資する知見として共有することが望まれる。

7. 所感

今回の視察を通じ、オンライン診療は「患者の利便性向上」や「医師の負担軽減」にとどまらず、地域医療を維持するために不可欠な仕組みであると改めて認識いたしました。

一方で、採算性・制度整備・プライバシー保護・薬剤提供など、多くの課題が残されています。

今後、これらの課題に対して関係者と知識・経験を共有し、長野県における持続可能な地域医療の実現に貢献していきたいと考えます。